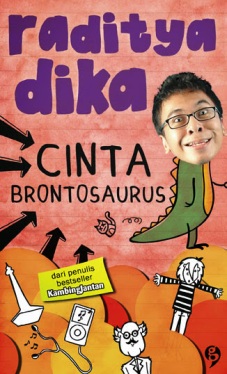

Cinta Brontosaurus.

Lagi-lagi buku dengan judul binatang, tapi sama sekali bukan buku binatang. Bukan, ini juga bukan buku dinosaurus, dinosaurus juga binatang kan.

Ini adalah buku kumpulan cerita pendek pengalaman pribadi Raditya Dika, pengarang buku Kambing Jantan yang absurd, kocak dan juga sial. Namun, kali ini bukunya lebih jauh bercerita tentang pengalaman cinta sang penulis.

***

Tiga hari kemudian, disinilah gue sekarang. Duduk di pojok depan kelas, pelajaran Seni Rupa. Mencoba untuk mencuri perhatian dari Lia dengan ketek semerbak sejuta parfum dan rambut yang mengalami kebotakan dini.

“Dik, itu rambut kenapa?” Guru seni rupa gue nanya.

Berkata jujur, gue bilang, “Ini papa saya yang buat Bu.”

“Papa kamu?” Suaranya pelan dan alus.

Muka guru gue seperti penuh dengan simpati. Mungkin dia nyangka gue disiksa di rumah sama bokap gue sampe kepala jadi pitak gini kayak di buku “A Child Called It”. Bukan engga mungkin kalo sebentar lagi rumah gue bakal disantronin orang-orang dari Komisi Perlindungan Anak.

“Iyah, Bu” Gue mengiyakan.

“Papa kamu yang motong?”

“Iyah. Pake gunting rumput kali.” Gue ngomong kalem.

Terlepas dari bunga bangkai tujuh rupa, rambut gatel, dan kepala pitak yang bisa jadi landasan helikopter, gue tetep kukuh dalam usaha gue merebut hati si cewek bernama Lia ini. Kelas 4 SD sebentar lagi usai, dan gue harus bertindak cepat.

Suatu hari, seperti mendapatkan pencerahan luar biasa dan semangat yang membakar jiwa raga ini, gue pun memutuskan untuk melakukan lompatan besar dalam kegiatan naksir-naksiran gue dengan Lia.

Gue memutuskan untuk menulis surat.

Lebih spesifik lagi: surat cinta.

Lebih spesifik lagi: surat cinta goblok.

[Cinta Brontosaurus, Hal:34-35]

***

Penggalan cerita di atas diambil dari cerita pendek Cerita Brontosaurus dalam buku Cinta Brontosaurus. Raditya Dika tetap konsisten dengan ciri khasnya yang mampu menafsirkan kesialan-kesialan hidupnya menjadi cerita yang kocak dan menghibur.

Buku Cinta Brontosaurus juga menjadi obat kangen bagi para pembaca Kambing Jantan. Karena buku ini juga memperkuat karakter-karakter toko yang sebelumny ada pada buku Kambing Jantan. Contohnya adalah Edgar, adik dari Raditya Dika yang tidak kalah absurd dan gila dari kakaknya.

Keabsurdan Edgar dapat kamu baca pada cerpen Banana.

“Si Edgar betul-betul brutal. Kalo ada temen gue yang maen ke rumah dan Edgar baru selese mandi, dia langsung seperti pinguin terserang rabies, berlari menuju teman gue. ‘Kasih titit nih! KASIH TITIT NIH!!!!!’ tereak Edgar sambil memajukan pinggulnya. [Cinta Brontosaurus, Hal:110]

Sama halnya dengan Kambing Jantan, buku ini bakalan bikin kamu ngakak sampai akhir, plus ada getaran-getaran cinta juga yang jadi terasa. Sayangnya buku ini tidak setebal Kambing Jantan, jadi ‘kurang kenyang’ rasanya.

***

Judul Buku :Cinta Brontosaurus

Penulis : Raditya Dika

Penerbit : Gagas Media

Tahun Terbit :2006

Tebal : viii + 152